C’est la Semaine de l’action bénévole!

Vous offrez un peu de votre temps? MERCI MILLE FOIS! Cette année, alors que nous soulignons 350 ans de sens et d’action, notre diocèse organise une grande opération de reconnaissance de l’engagement bénévole. Nous vous en donnerons des nouvelles! Avez-vous une idée du nombre de bénévoles et d’heures offertes au sein de l’organisation des services diocésains? Vous l’apprendrez en exclusivité dans notre article! Ouvrez la trousse de la Campagne 2024 de la Semaine de l’action bénévole ici. |

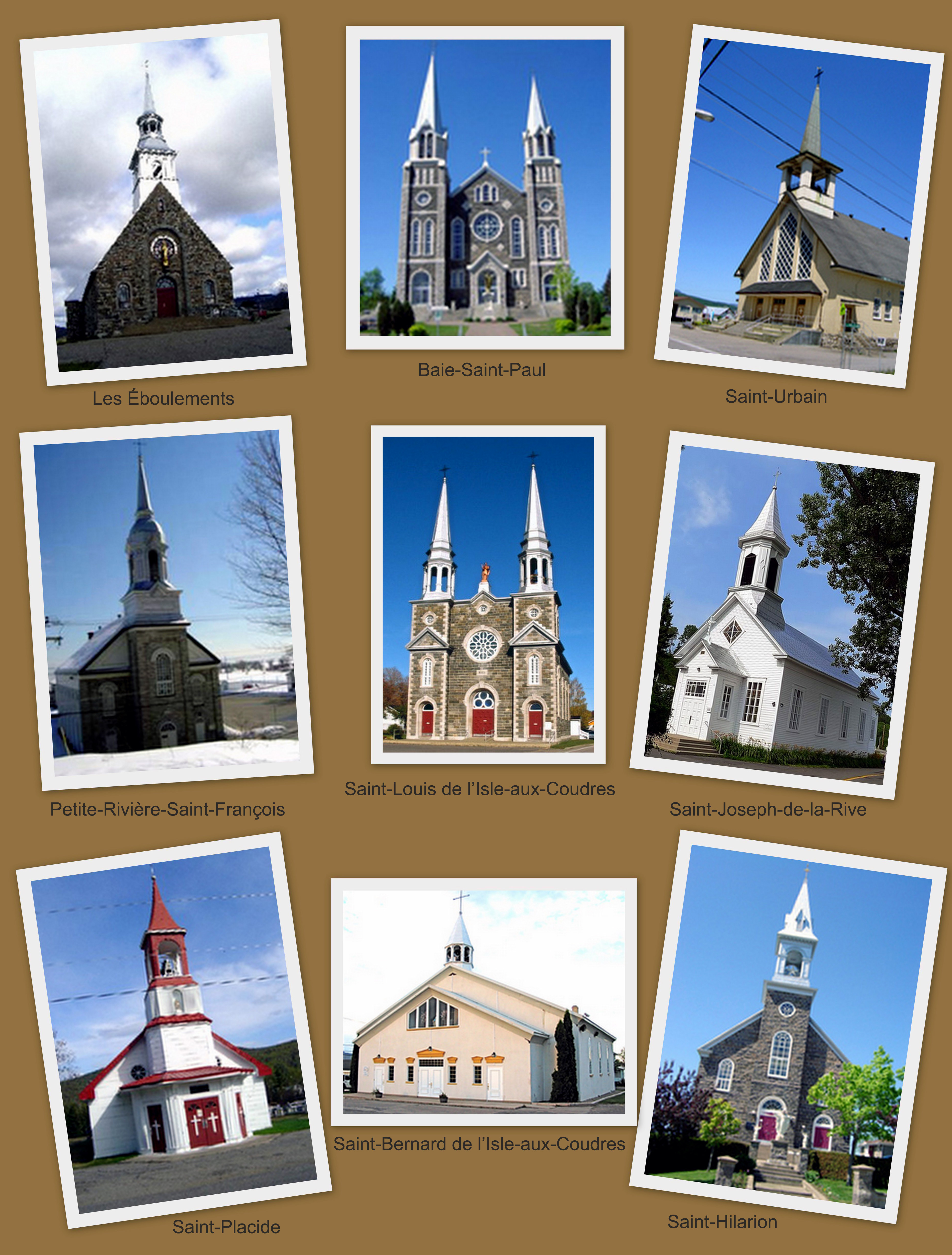

Focus sur le patrimoine religieux: voyez notre mini dossier sur ce sujet ici.

Important de fréquenter ces trois médias d’information sur la foi. Trois ressources médiatiques pour nous aider à nourrir et enrichir notre foi dans le contexte actuel.

Ces trois sources d’information spirituelle et pastorale peuvent accompagner positivement cette période difficile à traverser. Nous puisons la plupart de nos textes dans les informations que diffusent ces portails accessibles gratuitement sur internet.

Vous trouverez à KTO les messes quotidiennes du Pape François.

À portée de vos « doigts », quelques petits clics et vous avez accès à un trésor extraordinaire sur le plan spirituel.

Faites le premier pas et nous sommes convaincus que vous allez en prendre l’habitude.

Plusieurs de ces outils d’accompagnement se retrouvent sur le site Internet de notre Église diocésaine au ECDQ.org dans la section COVID19 sous l’onglet Vivre les Jours Saints à la maison

Allez également visiter le site de Zénith pour avoir une information complète sur la vie pastorale universelle, entre autres sur les catéchèses et autres prises de parole du Pape François

ÉmissionsChapelet à Lourdes – La Foi prise au Mot – Documentaire – Angelus

|

Messe du pape François à …En ce 3ème Dimanche de carême, le pape François a …

|

Grille des programmesGrille des programmes de KTO, télévision catholique pour le …

|

Chapelet à LourdesTous les jours à 15h30 (rediffusion à minuit), retransmission en …

|

KTO en DirectEn ce 5e Dimanche de Carême, l’évêque de Quimper et Léon …

|

Recevoir KTORecevoir KTO. Sur Internet; Par Satellite; Par Box et Câble; En …

|

Rôle des laïcs : le pape souhaite « un pas de plus ». (Article tiré de l’Agence Zénith internationale.)

Le pape François souhaite que soit fait « un pas de plus » dans le rôle des laïcs au sein de l’Eglise. En signant la préface d’un ouvrage du sous-secrétaire du Synode des évêques, Mgr Fabio Fabene, il appelle de ses vœux « une Eglise où le rôle de la femme est central ».

Le pape François souhaite que soit fait « un pas de plus » dans le rôle des laïcs au sein de l’Eglise. En signant la préface d’un ouvrage du sous-secrétaire du Synode des évêques, Mgr Fabio Fabene, il appelle de ses vœux « une Eglise où le rôle de la femme est central ».Par les laïcs, il faut « que l’Eglise soit présente là où l’homme vit et souffre pour faire resplendir de partout la lumière de l’Evangile », peut-on lire dans le texte publié par L’Osservatore Romano daté du 14 octobre 2020. Le pape y invite à faire « confiance à l’imagination créatrice » de l’Esprit Saint.

Il fustige aussi une nouvelle fois le cléricalisme « toujours nuisible pour l’Eglise » : il faut, écrit-il, que la vocation spécifique des laïcs « soit reconnue à tous les niveaux, en évitant par tous les moyens de les cléricaliser ».

« Le centre de la mission laïque, affirme-t-il encore, consiste à consacrer le monde selon le projet de Dieu », et les laïcs sont appelés à « être heureux dans le don d’eux-mêmes et dans la prière ».

Voici notre traduction de cette préface au livre « Symphonie de ministères. Une présence renouvelée des laïcs dans l’Eglise » (Sinfonia di ministeri. Una rinnovata presenza dei laici nella Chiesa, Libreria editrice vaticana – Edizioni San Paolo).

Préface du pape François

Toutes les époques ont leur nouveauté, c’est pourquoi nous pouvons dire que nous vivons une nouvelle époque. Il est temps que les laïcs fassent un pas en avant, un pas de plus. Et qu’ils trouvent dans l’Eglise l’espace nécessaire pour le faire, la façon de répondre à leurs vocations. En puisant au riche enseignement du Concile Vatican II, repris par le Synode des évêques et par mes prédécesseurs, ce volume offre une réflexion approfondie sur les ministères que le pape saint Paul VI a réformés, en les liant non plus au chemin de préparation au ministère ordonné, mais à la variété de vocations et de services laïcs que l’Esprit-Saint suscite dans l’Eglise.

L’Esprit est toujours actif au sein du Peuple de Dieu, en l’enrichissant de nouveaux dons à chaque fois, et nous devons être attentifs à ne pas l’arrêter (cf. 1 Ts 5, 19) et à ne pas le contrister (cf. Eph 4, 30). Hélas nous le faisons chaque fois que nous ne faisons pas confiance à son imagination créatrice, et que nous prétendons réduire son action à l’intérieur de nos schémas, sans laisser place au primat de la grâce et en courant le risque de devenir auto-référentiels.

Avec la Constitution Lumen gentium, Vatican II a été le Concile du Peuple de Dieu, un Peuple qui marche dans l’histoire poussé par le vent de la Pentecôte. Ce Peuple saint est continuellement enrichi de ministères et de charismes, enracinés dans le sensus fidei qui rend la totalité des baptisés infaillibles quand ils croient (in credendo). C’est une réalité de grâce que nous devons garder continuellement présente dans l’action pastorale, en dépassant le cléricalisme toujours nuisible pour l’Eglise, comme l’a rappelé aussi le Document Final du Synode dédié aux jeunes.

Le saint peuple de Dieu, oint par l’Esprit, est entièrement sacerdotal, en tant qu’il participe à l’unique sacerdoce du Christ. Les ministres ordonnés, qui agissent in persona Christi capitis, sont certes indispensables à la croissance de ce Peuple, puisque ce sont les seuls à pouvoir présider l’Eucharistie pour le nourrir et absoudre les péchés pour étendre en lui la miséricorde de Dieu. En même temps, si le cœur de l’identité du prêtre est de consacrer le pain eucharistique, le centre de la mission laïque consiste à consacrer le monde selon le projet de Dieu. Cette action fait tout un avec la coresponsabilité des laïcs dans l’édification de l’Eglise, comme l’a mis spécialement en lumière l’exhortation apostolique Christi fideles laici de saint Jean-Paul II. Les ministères institués remplissent cette double mission en faveur de l’Eglise et du monde, en rendant les laïcs (femmes et hommes) sujets actifs de l’évangélisation et de la mission.

Comme je l’ai écrit dans Evangelii gaudium, ils sont la très grande majorité du Peuple de Dieu et il faut que leur vocation spécifique soit reconnue à tous les niveaux, en évitant par tous les moyens de les cléricaliser. Nous devons vérifier si nous sommes fidèles à cette identité laïque, en faisant repartir l’horloge qui semble s’être arrêtée. C’est le moment. La mission des laïcs n’est pas le privilège de quelques-uns et elle implique un dévouement total… Aux laïcs, il est demandé d’être heureux dans le don d’eux-mêmes et dans la prière, de croire et d’agir au sein de la communauté chrétienne pour en partager et en soutenir le chemin, dans l’échange réciproque des dons suscités par l’Esprit. C’est cela la synodalité à laquelle Dieu nous appelle et qui nous demande de répondre aux divers appels ; de marcher ensemble, pasteurs et troupeau, sur les sentiers de l’histoire ; d’être un seul dans la diversité des charismes.

Il faut éviter le risque de transformer les ministères en formes de pouvoir, ce qui est une tentation toujours aux aguets. Les ministères répondent à une vocation, ils sont le fruit d’un discernement personnel et communautaire et ils s’expriment dans la diaconie (diakonia) du Peuple de Dieu. Une Eglise toute ministérielle manifeste un Peuple aux mille visages. C’est une Eglise où le rôle de la femme est central. C’est une Eglise perpétuellement fécondée par l’Esprit, qui « fait la jeunesse de l’Église et la renouvelle sans cesse, l’acheminant à l’union parfaite avec son époux » (Lumen gentium 4).

Traduction de Zenit, Anne Kurian-Montabone

« Que faisons-nous des charismes dans la gouvernance de l’Église ? » Une réflexion à poursuivre sur la place des femmes en Église.

Qu’avez-vous pensé de la candidature d’Anne Soupa à l’archevêché de Lyon ?

Je trouve la démarche d’Anne Soupa courageuse et audacieuse. C’est une femme intelligente dont l’action est pesée, réfléchie et d’une certaine manière prophétique. Le prophète interpelle, oblige à laisser surgir l’inédit, à prendre des chemins de traverse quand bien même ceux-ci sont inconfortables. Cela m’évoque les femmes de la généalogie de Jésus, en particulier Ruth. Elle persévère, dure dans cette conviction qu’il y a quelque chose à faire bouger dans ce qui était bien assis chez le peuple juif. Et finalement, sa belle-mère et son futur mari, Booz, vont rendre grâce pour cela. Quelque chose du projet de salut de Dieu se dit à travers elle…

Certes, le moyen utilisé par Anne Soupa est provocateur, mais il serait dommage de le réduire à cette dimension. Elle dit clairement qu’elle souhaiterait une prise de conscience. Sur le fond, cette théologienne ouvre un débat et un questionnement qui, à mon sens, arrivent à un moment favorable. L’Église catholique est blessée et malade. Cette fragilisation ou crise est un kairos, une occasion, pour exercer son intelligence, son discernement et mettre en œuvre sa liberté pour agir. La démarche d’Anne Soupa est dans la ligne du pape François qui demande que soient dissociés gouvernance et ministère ordonné. En Église, les femmes sont largement présentes. Mais à qui sont données les responsabilités ? Que faisons-nous du partage des charismes dans la gouvernance ? C’est l’Église corps du Christ qui est à construire, avec tous ses membres qui ont une égale dignité du point de vue humain et du point de vue de la grâce.

Certains objectent que la mission vient d’un appel et non d’une candidature…

Dire cela, c’est fermer par avance les possibles et entretenir une forme de statu quo en considérant que l’on peut uniquement entendre cet appel à partir du corps sacerdotal. L’appel est pour tous les baptisés. Qui peut dire qu’Anne Soupa n’a pas reçu un appel particulier ? Nous savons que sa candidature n’aboutira pas, mais elle ouvre des espaces de réflexion. C’est là sa visée. Que faisons-nous de la foi confiée à l’Église et de l’appel baptismal à être prêtre, prophète et roi ? Quid du sensus fidei, de la foi confiée au peuple de Dieu ?

Que penser du choix de Lyon, un diocèse qui a beaucoup souffert de la crise dans l’Église liée à la pédocriminalité ?

Il vise symboliquement le mal à sa racine. Les abus sexuels étaient d’abord des abus spirituels, et surtout des abus de pouvoir. Cette crise a mis en lumière une structure malade, un système pervers. Les abus de pouvoir mettent en jeu certains mécanismes : refus de la finitude, déni de l’altérité, processus de sacralisation. Il y a d’abord le refus de se reconnaître fragile, vulnérable, en manque. Comment combler, apaiser, ce manque sinon en s’ouvrant à une altérité radicale qui oblige à la sortie de soi ? Ensuite, il y a aussi une forme de sacralisation du prêtre qui a conduit au cléricalisme. Pendant des décennies, nous avons demandé à ces hommes de devenir des prêtres « parfaits » : nous les avons idéalisés sans prendre en compte leurs fragilités. La crise des abus dans l’Église révèle des manques criants d’équilibres personnels et d’équilibres institutionnels. Nous avons à quitter un imaginaire du prêtre et une vision pyramidale de l’Église : cela a conduit à une confusion entre pouvoir et autorité. Dissocier gouvernance et ministère ordonné implique de clarifier ces deux notions. Car, force est de constater que quand on parle de gouvernance, on comprend pouvoir. Or nous devrions parler plutôt d’autorité : celle-ci requiert l’écoute, la confiance, la liberté, le partage des tâches, la subsidiarité et surtout la fraternité.

Dans la société, la collaboration entre hommes et femmes est courante. L’Église est-elle en retard ?

Comme disent les jeunes, « il y a un gap ». Je crois que nous ne prenons pas suffisamment en compte la dimension culturelle. Nous sommes de moins en moins crédibles à être en décalage permanent avec le monde. Qu’est-ce qu’une foi qui ne s’incarne pas ? Notre société change, propose des évolutions de la place des hommes et des femmes, souvent en termes de revendications ; ce qui n’est pas la meilleure manière de faire. Il y a derrière ces questions de gouvernance un véritable enjeu d’évangélisation et de témoignage pour nos contemporains. Certains en Église se crispent sur des postures par peur du relativisme. Ils craignent que l’Église ne se dilue dans le monde. Certes, nous n’avons pas à imiter le monde, ni à penser l’Église comme une organisation, mais nous devons vivre avec le monde un rapport de mutuelle fécondation. Car qu’est-ce que l’Évangile s’il n’est pas relu dans un nouveau contexte culturel ? L’Évangile est parole vivante, incarnée : elle est parole inédite, dévoilement de la présence de Dieu, surgissement de la Révélation dans le monde dans lequel nous vivons. Le concile Vatican II nous invite à lire les signes des temps : cela demande une certaine capacité à se laisser déplacer. Sans imiter le monde, l’Église a à être dans le monde ; l’Évangile s’actualise dans un présent et dans une présence. N’oublions pas cette prière du Christ dans l’évangile de Jean (chapitre 17) : « Je ne te demande pas de les enlever du monde mais de les préserver du mal. » Se frotter au monde fait bouger les lignes et demande des adaptations.

Quel est votre vœu pour les femmes dans l’Église ?

Je souhaite plus de synodalité et de fraternité au sens fort du terme. Nous sommes fils et filles du même Père, frères et sœurs du Christ. J’insiste sur la nécessité d’une fraternité qui repose sur la confiance et non sur la peur, une fraternité qui considère que travailler avec des personnes de l’autre sexe est une vraie richesse. On ne peut pas penser la synodalité sans la fraternité. Elle suppose une confiance réciproque, un désir d’agir et de construire ensemble le corps du Christ. Trop d’hommes d’Église agissent seuls, et souvent ils sont épuisés. Beaucoup aspirent à plus de dialogue et de soutien. Il existe des manières d’être et de penser différentes chez les hommes et chez les femmes et aussi des charismes différents qui peuvent s’exprimer dans l’exercice d’une autorité partagée. Dans le second récit de la Genèse, Dieu bénit le couple pour sa fécondité : il bénit l’aide, le partenariat, la connivence, le rapport fécond de ces deux spécificités de l’humanité. La femme n’y est pas l’aide de l’homme au sens de ancilla – la servante ; elle est sa compagne pour bâtir ensemble un monde nouveau. Aujourd’hui, les femmes ont largement montré qu’elles pouvaient être en responsabilité. Il ne s’agit pas que d’une question d’organisation, l’enjeu est l’essence même de l’Évangile qui est à offrir au monde. Avant de parler de nouveaux ministères, prenons le temps du partage des tâches et de la fraternité. Osons nous questionner en ouvrant des possibles, soyons audacieux : une « Église en sortie » n’est certes pas confortable, mais c’est à ce prix seulement que la Bonne Nouvelle prendra chair en ce monde. Que pouvons-nous faire ensemble pour l’annoncer ?

CVA (contribution volontaire annuelle) : toujours important de nous la faire parvenir dans les circonstances.

Pour les personnes qui ont perdu un être cher en ces jours déjà difficiles, un mot de notre Évêque auxiliaire Mgr Martin Laliberté

Une belle réflexion universelle et œcuménique.

Un petit machin microscopique appelé coronavirus bouleverse la planète. Quelque chose d’invisible est venu pour faire sa loi. Il remet tout en question et chamboule l’ordre établi. Tout se remet en place, autrement, différemment.